Elle est seule et jeune dans un restaurant aux murs lambrissés de sombre et plus accoutumés aux cheveux blancs, aux dents impeccablement montées sur pivots qu’à son peu d’années.

Aussitôt assise, elle sort un ipad de son sac. Elle le dresse sur la table devant elle à la place de l’assiette. Elle porte un jean taille basse, un tee-shirt rouge à paillettes. Lorsqu’elle se penche, le tee-shirt se soulève sur ses reins un peu amples tandis que la ceinture du jean descend, découvre le haut d’une culotte de gaze noire où monte, parsemée de roses brodées, la raie sombre des fesses.

Se pencher, elle doit le faire pour connecter l’ipad aux ondes invisibles, pour y brancher ses oreillettes.

Alors elle sourit, se redresse.

Je suis là, dit-elle.

Ce qu’on lui répond on ne le voit ni ne l’entend. Elle demande :

Et là tu me vois mieux ?

Il semble que non. Un serveur glisse une assiette devant elle — tarte aux fraises accompagnée d’une torsade de glace couleur fraise — ce qui la contraint, sans qu’elle accorde un regard au serveur ni à l’assiette, à repousser l’ipad, à se pencher plus encore.

Ses cheveux glissent de ses oreilles où elle les a repoussés, drapent son profil maintenant sérieux.

J’ai vu une photo horrible, dit-elle, un singe, vraiment dégoûtant, avec un nez énorme, un gros truc qui lui tombe sur le menton.

Dans l’ipad on veut l’interrompre. Elle lève la main, dit :

Non, attends, c’est pas ça tout. Le singe, il a un regard d’homme. Tu vois ses yeux et c’est des yeux d’homme que tu vois. Un regard super-triste. Comme ceux des gens défigurés. Quelque chose d’humain. Comme s’il savait à quel point il est répugnant.

Ce qu’on lui répond, on ne le sait pas. Mais ça l’agace, elle s’incline un peu plus sur sa tarte pour demander :

Pourquoi tu penses ça, c’est pas ce que j’ai dit. Il est laid, vraiment horrible à voir, dégoûtant, c’est tout. Un singe nasique ça s’appelle. J’ai noté le nom, dit-elle

alors que le serveur dépose une tasse de cappuccino tout près de son assiette, s’incline bien bas, tentant de capter son regard qui ne quitte pas l’ipad,

Coucou, dit-il,

grimaçant, se voulant comique, mais sans effet, sans attirer le moins du monde son attention alors qu’elle dit :

Si tu veux savoir, il n’y a pas que son visage qui est laid, il a aussi un gros bide et des couilles qui pendouillent toutes rouges.

Elle est énervée, ouvre la bouche pour reprendre la parole alors que dans l’ipad on lui parle.

C’est pas du tout ça, dit-elle, c’est pas du tout ce que j’ai pensé, si tu veux savoir ce que j’ai pensé, vraiment, ce que j’ai pensé, c’est que c’était pas seulement la tête d’un singe avec un gros nez dégoûtant, c’était la tête des hommes que je voyais, celle de tous les hommes, tu comprends ? De tous. Voilà, c’est ce qui m’est venu dans la tête. La vérité éclatait. On voyait comme ils sont laids. Et le singe lui aussi savait qu’il leur ressemblait. S’il avait ce regard si triste au-dessus de son pif monstrueux, c’était à cause de ça. Parce qu’il leur ressemblait et le savait.

C’est pas du tout ça, dit-elle, c’est pas du tout ce que j’ai pensé, si tu veux savoir ce que j’ai pensé, vraiment, ce que j’ai pensé, c’est que c’était pas seulement la tête d’un singe avec un gros nez dégoûtant, c’était la tête des hommes que je voyais, celle de tous les hommes, tu comprends ? De tous. Voilà, c’est ce qui m’est venu dans la tête. La vérité éclatait. On voyait comme ils sont laids. Et le singe lui aussi savait qu’il leur ressemblait. S’il avait ce regard si triste au-dessus de son pif monstrueux, c’était à cause de ça. Parce qu’il leur ressemblait et le savait.

Elle parlerait encore si dans l’ipad on ne l’interrompait pas de nouveau, le temps qu’elle hausse les épaules

Tu ne comprends rien, dit-elle

la main coupant la connexion, ôtant les oreillettes.

Elle sort un téléphone de son sac, il ne lui faut que quelques secondes pour parler à nouveau, redressée contre le dossier de sa chaise, le calme revenu, la voix basse et les cheveux glissés derrière les oreilles.

Elle parlera longtemps si bien que la glace à la fraise sera fondue quand elle y goûtera de la pointe d’une fourchette, inclinée sur son assiette, puis encore, songeuse, piquant une à une les fraises sans toucher au trottoir de la tartelette. Et plus tard encore, elle tirera sur le bas de son tee-shirt, le haut de son jean, pour s’en recouvrir les reins et le tulle de la culotte comme si un courant d’air froid venait de passer par là.

La rame de métro est neuve. Neuve et de nouvelle génération. Souple, chuintante, spacieuse, silencieuse. Eux sont d’une ancienne génération. Des voitures de métro, ils en ont connu dont les sièges étaient de bois. Elle le dit : dans le confort, il y a du progrès.

Elle dit aussi que c’est incroyable : son téléphone, il ne l’avait pas. Elle dit :

— Je m’en suis rendu compte trop tard. Je ne te l’avais pas donné. Après, je ne pensais qu’à ça. Il n’a pas mon téléphone, il ne va pas me retrouver.

Il dit :

— Ben si, tu vois. Je l’avais. Je t’ai retrouvée.

Il rit. Elle aussi. Ils se moquent joyeusement de cette affaire de téléphone.

— Bien sûr que je l’avais, dit-il.

En face de lui sur la banquette confortable, elle hoche la tête et en rit encore. Ils sont plus près de soixante-dix que de soixante, mais bien conservés, l’un comme l’autre. Cheveux blancs mais peau fraîche. Quand ils se regardent, c’est une chose qui les satisfait. Cela se voit. Ils ont l’âge qu’ils ont, mais de filer dans les ténèbres sous terre, ça ne leur fait ni chaud ni froid.

Il dit :

— C’était pas difficile.

Elle incline le visage en soulevant les sourcils. Il dit :

— Te retrouver, pas difficile du tout.

On sent qu’au-dedans d’eux, aujourd’hui, ils sont très loin de l’âge de leur peau et de leurs cheveux. Dedans la peau, il y a une forme de jeunesse. Des adolescents, voilà ce qu’ils sont aujourd’hui.

Sur la banquette d’à côté, celui qui les regarde lit aussi le livre d’un mort récent où il est écrit :

«… je me rappelais l’usage que j’avais fait du miel du voisin le soir même de l’offrande, l’introduisant par petite dose dans le sexe d’une jeune fille appelée Blandine dont l’odeur et celle du miel encore liquide, musquée, sylvestre, s’accordait dans la fente acre… »*

Elle lui tend un appareil photo sorti de son sac. Elle dit :

— Voilà, j’ai pris ça, mais je ne suis pas sûr qu’il soit bien. Tu penses qu’il est bien ?

Il prend l’appareil photo et dit que celui où un autre, ça ira. Il dit :

— Celui-là, je le connais. On ne va pas perdre tout notre temps avec le mode d’emploi.

Une pensée qui les fait rire. En se regardant dans les yeux. En regardant leurs visages qui ne font pas leur âge.

Dans le livre du mort, il est écrit :

« Il m’apparut soudain que j’étais faible dans les nerfs, démuni de toute vigueur de cœur… »*

Elle dit que oui, ça ne l’étonne pas. Maintenant, tous ces appareils se valent, quoi qu’on en dise. Elle dit :

— Ce qui m’épate, c’est que tu as trouvé mon téléphone alors que je ne te l’avais pas donné.

Il en sourit, ses lèvres formant une petite pointe délicate. Il dit

— Eh oui.

Il hoche la tête d’une certaine manière qu’elle sait comprendre et qui les amuse. Des adolescents, voilà ce qu’ils sont aujourd’hui.

Le 21 mars dernier, la BNF a mis en ligne sur ReLIRE (le Registre des Livres Indisponibles en Réédition Électronique) « une première liste de 60 000 livres indisponibles du XXe siècle : des livres sous droits d'auteur, publiés en France avant le 1er janvier 2001, et qui ne sont plus commercialisés ». Entretien avecBenoît Peeters qui appelle à la mobilisation des auteurs contre « l’État voleur » (François Bon). (Médiapart)

Ou comment l'aventure des nombres devient un exploit de sottise bureaucratique dans la plus pure tradition alimentant, comme un lapsus, le déjà vieux rêve d'un monde libertaire/numérique : la disparition "l'auteur".

François Bon en explose de rage ici,

http://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article3447,

et je suis bien du côté de cette rage, de cette colère contre le continue amas de bêtise, un paysage que décrit bien plus élégamment B. Peeters. Mais on soutient sans hésitation l'un et l'autre.

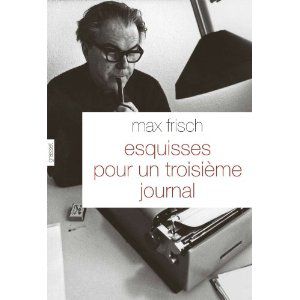

Il y a trente ans (1982), dans ce qui ne deviendra pas son "Troisième journal",  le bien aimé Max Frisch, écrivait:

le bien aimé Max Frisch, écrivait:

"Un écrivain croit-il aujourd'hui qu'on le lira peut-être encore dans cent ans? Écrire est devenu une autre entreprise, une conversation avec des contemporains, et rien de plus; la mission de l'écrivain consistant à communiquer aux enfants de ses enfants un peu de son époque, devient une illusion. "

Le plus étrange étant la double vérité de cette remarque. Depuis longtemps les textes de Max Frisch me parviennent comme "une haute conversation", ces phrases que l'on reçoit avec le plaisir intense, la légère ivresse, de ce qui nous pénètre jusqu'aux os en nous révèlant ce qu'il en est de nos ombres, nos obscurités actives et si souvent maitresses. Un murmure venu d'un ailleurs fraternel qui n'est pas nous mais nous permet pourtant de mieux devenir nous-même. Et cela, je l'aime. Je le réclame avec soif aux livres, oui, c'est aujourd'hui par là que vient ma nourriture la plus intime et pourtant la plus étrangère, la plus partagée du monde.

Mais oui, cette conversation essentielle en dit aussi peu — ou trop mince, trop entassé sur le même axe de vue, sur notre moi et donc engendre au pire cette littérature/écriture d'ego, l'auto-fiction — de notre monde/époque. Mais au fond, il y a deux siecles, quand on se suicidait après la lecture du Werther de Gœthe, en allait-il autrement?

Il y a trente ans, Max Frisch écrivait aussi:

"Notre tourisme, notre télévision, nos changements de mode, notre alcoolisme, notre toxicomanie et notre sexisme, notre avidité de consommation sous un feux roulant de réclames, etc., témoignent de l'ennui gigantesque qui affecte notre société. Qu'est-ce qui nous a amené là? Une société qui, certes,produit la mort comme jamais, mais une mort sans transcendance, et sans transcendance il n'y a que le temps présent, ou plus précisément : l'intantanéité de notre existence, sous forme de vide avant la mort."

En ces jours de mars 2013, on pourrait ajouter que par la grâce de BNF, l'État — le nôtre, le bien aimé État Français quoiqu'en l'occurence devenu identique au vaste État du Commerce & du Capital appelé Google — prend acte de la dispartion de cette transcendance et donc peut ouvrir les livres à tous les vents d'appropriations sans besoin du souvenir de leurs auteurs, pour ainsi dire tous déjà morts, tous effacés par la vitesse du présent et ses avides réclames du futur par avance consommé et consumé.

Max Frisch, "Esquisses pour un Troisième Journal", tard O. Mannoni. Ed Grasset.

Le 5 mars 1953 mourrait le camarade Iossif Vissarionovitch Staline.

Le 5 mars 2013 mourrait le bien aimé président Hugo Chavez.

Soyons réalistes, ayons un peu de compassion, on ne va pas accuser le Comandante Chavez d’avoir retardé l’œuvre dévorante de son cancer pour mourir à la date anniversaire de la mort du petit Père des Peuples.

Soyons justes aussi. À l’aune Iossif Vissarionovitch et du royaume des loups, l’œuvre de Chavez, quoique réelle, semble bien modeste et bien moins carnassière. Et peut-être même ne devrions-nous pas les comparer.

Ce qui fascine, cependant, c’est l’enthousiasme de leurs bien-aimés sujets, leur vigueur à embaumer leurs comandante et généralissime dans de grands mots. Cela nous rappelle ces folies émotives d’il y a longtemps, en ces temps où pharaons et seigneurs Incas faisaient envelopper leurs dépouilles de bandelettes magiques, lourdes de toutes les douleurs, de toutes les craintes et toutes les larmes de leurs peuples voire, quelques fois, y adjoignaient une jeunesse aux pleurs vigoureux — ainsi, pourrait-on dire, que fit Staline, mais avec prudence, veillant à peupler son propre tombeau de quelques millions cadavres avant d’y déposer son vieux corps — et toujours en ces circonstances s'élèvent, colombes de l'Histoire et de l'espérance, des phrases sublimes, déchirantes, mille fois reconnaissantes, comme celles du grand poète Louis Aragon qui écrivait en ce triste mois de mars 1953 : “Merci à Staline pour ces hommes qui se sont forgés à son exemple, selon sa pensée, la théorie et la pratique stalinienne (Les Lettres Française) !“

Aujourd’hui, hélas, les poètes des princes n’osent plus tant de hauteur.

« Il était tout mignon, frais, apaisé comme peuvent l’être les traits de quelqu’un mort… Ce qu’il est ne meurt jamais.“ a chanté sur Twiter J-L Mélenchon de sa voix tribune.

![]()

Mais ne rions pas: il a raison, Mélenchon, mille fois raison : ce qu’ils sont ne meurt jamais.

“Il faut un frère cruel au monde,

Qui puisse lui mener la vie dure,

Car avec les bouffons et les monstres

Il n’y aura que des pousses impures. “

écrivit en 1935, à Voronej, Ossip Mandelstam qui savait de quoi il parlait.

Ils sont 185 contenus dans une surface de quatre-vingts centimètres carrés.

En compagnie d'un peu de ciel, d'une façade aussi morte et répétitive qu’un montage de maquette et d'un angle de fuite.

Le ciel, on peut le voir à Bruxelles dans les aubes de septembre. Laiteux, indécis, sans un souffle devenu de la Mer du Nord. La façade aussi se voit à Bruxelles. Mais aussi partout dans l'Occident d'aujourd’hui où l’on sait en construire à la chaîne; un style pseudo.

Revenons aux silhouettes. 185 formes suspendues dans la toile, dans le ciel comme loin de la terre, 185 cinq lévitations d’hommes en manteau et chapeau melon, certains avec une serviette de rond-de-cuir sous le bras et d’autres pas, certains avec une main dans la poche, façon attente du tram, main droite ou main gauche, selon le sens du tram, direction le vide du Nord ou du Sud. 185 homoncules disposant d'ombres — ce qui les relie aux peintures premières des Flandres, aux Maîtres des enluminures qui, les premiers, décrétèrent que l'humain était d'une chair assez épaisse pour interrompre la lumière — 185 densités variables du gris au presque noir, comme tous les petits hommes courant vers la fin du jour dans les teintes à demi du quotidien.

Mais eux ne courent pas. Ils sont l’immobilité même.

185 immobilités. Cent quatre ving cinq fois nous-même immobile.

On peut les compter comme enfant on comptait les avions sur le papier peint. Ou comme les personnages de Moravia comptent le vide.

Ce qui n'exclue pas de menues variantes: Hommes avec serviette; hommes sans serviette; main dans la poche ou hors de la poche.

Les fenêtres aussi se comptent: 24 — quoi qu'il soit nécessaire de différencier les grandes des petites, les entières des fragmentés — recompter les yeux fermés, en faire le cauchemar, imaginer ces 185 chapeaux melon et, par-dessus, voir se démultiplier sur les murs d’une chambre d’enfant, cinq mille sept cent quatre-vingt une silhouette pour une surface raisonnable de vingt-cinq mètres carrés, par exemple, au ciel à peine bleu mais inatteignable pour toujours.

Mieux vaut considérer le tableau comme une vignette — l’exercice se pratique aisément sur un écran d’ordinateur, la toile s'y mue en un vitrail pâle, un étonnement de symétrie, une grille arachnéenne traversée d’une une crue de sang, la trace d’un fleuve caillé depuis longtemps — un timbre poste ainsi qu'achêvent de vivre dans nos civilisations les choses et les humains de grandes importances.

Nombreux, en découvrant, ces 185, se sont dit : "Tiens, voilà une pluie d’hommes".

On hésite cependant. Selon l’évidence, oui, il pleut des hommes chapeaux melon sans bottes de cuir. Longue pluie, et larmes d’hommes en deuil des femmes disparues, sans exception. Pas un fait du hasard.

Ô, la terreur d'un monde tout d'hommes en pluie d'hommes!

C’en serait fini le temps où Don Giovanni offrirait sa main, supplierait qu’on la lui prenne pour une réponse venue de l'enfer furieux du jouir. Et peut-être cela est-il déjà advenu sans que l'on s'en rende compte et que l'enfer, depuis un long siècle précisément, nous accompagne de tous ses charniers muets. Un enfer qui nous dévorerait sans un mot, tout aussi bien que les dieux blêmes et abandonnés, anorexique de la joie de vivre pour ainsi dire, et hautement indifférents, irrémédiablement incapable de destins, alors que l'effroyable travail du temps se poursuivrait comme une roue qui tourne à vide après que la bicyclette ait perdu celui qui la chevauchait dans le choc de la mort.

Donc un troupeau d'hommes tombe du ciel blême devant les façades d'un empire administratif, et la toile, le peintre la nomme : Golconde.

Golconde est une autre histoire, belle et comme il se doit sans rapport — allez, allez, cherchez-là, elle en vaut la peine: il y est question de diamant, de princesse et de vols impunis — mais finalement, on en vient toujours à la première interrogation de la peinture : qu’est-ce que le visible ?

Qu’est-ce que le vide du ciel?

Qu'est ce que le ciel d’un bleu autre qu’une couleur unique et immaculée en peinture?

Et pourquoi les hommes éprouvent-ils le besoin de peindre ?

À quoi cela sert-il?

Pourquoi ne nous contentons-nous pas de ce que nos yeux voient du monde ?

Et il est des peintures malicieuses ou perverses qui n’aiment rien tant que de répéter ces questions à l’infini sans jamais vouloir y répondre.

Et Magritte ne fait pas parti des peintres qui aiment la peinture. Il avait trop de passion pour les images.

Aussi, ce désamour du peindre qu'il affiche cent quatre vingt cinq fois — mais en vérité comme ce qui a commencé on ne sait où et ne pourra jamais cessé — nous le lui rendons, aussi intact que possible.

Article paru dans Télérama-Hors série, Magritte, 2009.

©Jean-Daniel Baltassat.

« Je m’occupe toujours de peinture », dit-il.

Et il le répète à tout âge. Même très vieux.

Un homme de la lenteur. D’une patience si patiente que cela n’a pas même le nom d’obstination.

Il signe aussi : « Paul Cézanne, peintre par inclination. » Pour que l’on devine l’ironie. Il n’a aucun doute de ce que l’on pense de cette inclination.

Un goût de la provocation qui remonte à loin. Qui lui demeure jusqu’à la dernière heure. En quelque sorte se prenant à rebours de lui-même, afin de mourir dans l’image d’un vieil atrabilaire, antisémite et catholique. Être un homme bien de son temps avec la vieillesse qui vous rend invisible. Lui qui dans sa jeunesse grignotait durement les bourgeois et leurs bonnes manières. Un temps révolu. Aujourd’hui, en ses derniers années, c’est son ouvrage en entier qui offusque encore grandement. En font une manière de parias content de l’être. C’est que la patience de la peinture nécessite, au quotidien, un long apprentissage de l’apparence, du faux-semblant.

Il faut le voir descendre du train PLM à Marseille dans l’année de la débâcle de l’Empire et du petit Napoléon. Un bonhomme qui attire l’œil et le sait. Sortant des troisièmes classes, courtois, aimable avec les dames que le rude voyage a enchiffonnées jusqu’à la mort de leurs reins sur ces « banquettes de dix ». « … Du point de vue du confortable, on a donné aux banquettes une forme concave et au dossier une forme convexe. Hélas ! quel repos. Et dans quel état sort-on de ces voitures après trente-six ou quarante heures de voyage sur du bois ! » comme les décrit l’ami Zola, le futur traître Zola.

Lui, de la bête de ferraille et de bois, il sort droit comme une trique. Sec mais costaud. Dépassant de la tête le reste de la foule. Fendant le tohu-bohu des voyageurs, les cris et la fumée, le fumet humide du métal brûlant. Indifférent aux puanteurs de l’entassement et de la fatigue. Inquiet de sa malle, un point c’est tout. Un bagage toujours gigantesque, lourd et précieux. Vide de frusques, mais contenant l’attirail nécessaire à l’ouvrage à venir. Le déjà peint, la tâche accomplie plus ou moins, ou qui vous a eue à l’usure, on ne le trimballe pas avec soi. Un passé dépassé qui vaut pas son encombrement.

On le voit qui charge lui-même son barda sur la charrette à bras louée pour deux sous, à la condition de la ramener à la gare dès le lendemain. Ce qui va lui faire une vingtaine de kilomètres à parcourir, aller-retour, jusqu’à l’Estaque. Un bout de chemin, même pour ce colosse gauche et chauve, à la peau du crâne livide sous le chapeau, le visage et la bouche engloutis par une barbe énorme, une toison de Moïse aux pieds de la montagne de feu, pleine de ténèbres et de menaces que confirment les yeux intenses, violents, un peu écartés et bizarrement asiates.

Il refuse toute aide. Ce qui n’étonne pas. À sa dégaine, on se doute qu’il ne roule pas sur l’or. Bien que l’argent, en vérité, ne lui manquera jamais, même s’il lui faut s’habituer au peu.

Et donc, sous la vareuse et le pantalon tâchés de couleurs, usés jusqu’à plus soif, qu’il soit le fils d’un usurier évolué en banquier, qu’il ait avalé latin et grec sur les bancs du lycée, jouant même à l’étudiant en droit, qu’il soit apte à aimer Platon, Virgile et Baudelaire, à s’enthousiasmer pour Flaubert, Stendhal, Balzac, goûtant jusque dans Wagner la fine fleur des arts de son temps que tant de messieurs sérieux débinent avec mépris, qui pourrait s’en douter ?

Ah, quelle splendeur que les apparences ! Un bohème, un bougre, voilà un rôle qui convient aux nécessités de la patience. Ou celui du fêlé.

Qu’il soit un peu fou, à l’Estaque il en est plus d’un pour le penser. Il en rigole avec l’ami Pissarro :« Si les yeux des gens d’ici lançaient des œillades meurtrières, il y a longtemps que je serais foutu. Ma tête ne le revient pas. »

Le comique, c’est qu’ici, il loge chez un fou. Un vrai de vrai, du moins selon les critères du moment. Un bonhomme que l’on surnomme « Belle », va savoir pourquoi, qui se promène entre l’asile et sa maison sur la place du village. Voilà un logement tout trouvé. Qui se ressemble, s’assemble. Les fous avec les fous, et Cézanne au milieu d’eux.

D’ailleurs, il n’y a pas qu’à l’Estaque, où on le prend pour un fêlé. À la suite de Zola, les amis et les confrères de peinture n’en doutent pas trop. Même le grand, le bon Pissarro finira par s’en convaincre.

Lui, le roublard, le patient Cézanne, on l’entend d’ici maugréer de satisfaction.

Qu’on le prenne pour ce qu’il n’est pas, c’est toujours plus de liberté de conquise. Que ces idiots se fient aux apparences et nous foutent la paix. Ne nous mettent pas le grappin dessus.

Que de temps à autre ces brisements d’amitiés fassent mal, c’est certain. Mais à la longue le cœur s’endurcit, et nous ne sommes pas sur terre pour y accomplir le royaume du sentiment. La patience de peinture mène loin ailleurs. Bien que, en ce début d’année 1870, on ne saurait dire où exactement.

Cela ressemble à une chasse fragile. Un guet que le moindre faux mouvement pourrait détruire. Un guet de la sensation. Pas d’un sentiment ni d’une émotion. Non : une sensation.

Bien redoutable à atteindre. Avec la patience pour seule arme, seul vrai pouvoir. Une épouvantable patience, de temps comme de travail.

Voilà à quoi on s’attaque, ici, à l’Estaque, fuyant la guerre nationale, la patrie et le devoir, une fois de plus faisant honte à ses petits camarades et même se moquant d’eux : « Pendant la guerre, j’ai beaucoup travaillé sur le motif à l’Estaque », afin que chacun comprenne, s’il en est capable, ce que cela signifie. Que la guerre on la mène, oui, mais personnelle, gorgée d’un entêtement absolu. Que l’on se bat avec cette chose étrange qui s’appelle l’art et que cela, comme le marmonne un siècle plus tard Ad Reinhardt, l’un de ses étranges héritiers, « fait de sa vie un fardeau pour son art et de son art un fardeau pour sa vie ».

Car c’est une étrange chose, si l’on y songe, que d’attendre qu’une peinture monte en soi.

C’est une étrange chose que l’homme regarde le monde, les choses du monde, et éprouve, au-delà de la jouissance de son regard, le besoin de les peindre. Un besoin aussi vif, âpre et nécessaire que le manger, le boire et le rêve. Un besoin bizarre, éreintant, de redonner forme et présence dans notre ouvrage d’humain au monde qui pourtant nous est déjà donné, nous contient sans soucis de notre présence, mais la subissant en même temps qu’il nous éblouit.

Lui, il dit : « Le soleil est si effrayant qu’il me semble que les objets s’enlèvent en silhouettes, non pas seulement en blanc ou noir, mais en bleu, en rouge, en brun, en violet. »

Et voilà où ça commence.

Lui, Cézanne, il arrive du noir, du fond noir de la peinture, couleur noire et pas seulement humeur. Chaînon de la cohorte des grands Rubens, Rembrandt, Tintoret, Vélasquez…, tout le livre de la peinture, comme il dit. Il arrive de cette ombre de nuit d’où naît à chaque aube la lumière et, avec elle, les formes, les contours, les couleurs, les tons, les structure, les bornes, l’ordre et le volume. Cette obscurité de fond du monde d’où monte vers nous la vie et qui semble être, avec son néant de lumière, notre humus de naissance.

Et voilà qu’ici, sur le haut de l’Estaque, devant le bleu immense de la mer, le bleu immense du ciel, le soleil effrayant brûle les tons et dissout les bornes des choses et des espaces, et ce qu’il voit nul encore ne l’a peint : le fond de la lumière qui désigne notre monde n’est pas faite d’ombre et d’obscure mais d’un blanc infini.

L’acier, le dur acier de la lumière. Le blanc qui dissout, corrode les contours.

Une merveille de ton et d’espace transparents, une jouissance violente et juste qui n’a rien à voir avec le noir.

Une splendeur du blanc qui contient, autant que le noir et contre toute attente, les couleurs et n’engendre aucune des architectures de tons connues, aucune de celles qui produisent l’équilibre et l’harmonie de la source d’où, jusqu’à ce jour, est montée la peinture.

Une splendeur aperçue, mais encore dans un chaos intransmissible.

Des éclats, des chocs. En bleu, en rouge, en brun, en violet.

Une sensation : le vertige. Vertige inexplicable, si prodigieusement difficile à transmettre, lui aussi.

Voilà ce qu’il entrevoit, lui, le fêlé. Que l’on pourrait tirer les tons et les structures du blanc. De l’éblouissement et non de l’ombre et du noir. De ce qui vient, comme il dit en usant d’un mot magique, devant le motif.

Peut-être bien qu’il est fou pour de bon. Mais pas imprudent D’une seule phrase, à l’ami Pissarro, le seul qui peut, pour quelque temps encore, entendre ces mots, il confie : « Je puis me tromper, mais c’est l’antipode du modelé. »

Donc la chasse au vertige a commencé. La longue patience du blanc est en route et, avec elle, la peinture du siècle à venir.

On laisse la carapace de l’apparence former sa gangue et nous protéger au mieux. Le mauvais caractère est une chose acquise. C’est tout un catalogue de lui-même qu’on lui tend, et depuis longtemps : « Il est fait d’une seule pièce, raide et dur […], il ne veut même pas discuter ce qu’il pense ; il a horreur de la discussion, d’abord parce que parler fatigue et ensuite parce qu’il faudrait changer d’avis si son adversaire avait raison. ».

Et quoi discuter, s’ils n’y comprennent rien ? Sa peinture est une affaire de sensation, d’une émotion qui ne monte pas comme les autres, qui n’a lieu que là, dans le silence blanc d’avant la peinture. Dans un processus qui ne fait de place à l’homme que parce qu’il cesse d’être un humain de cervelle et de psychologie, qu’il n’est plus qu’os, chair et sang, comme l’arbre est sève, écorce et feuillage, comme la montagne est une brute de roche et de lumière. La vérité, c’est que Zola et consort ne savent rien. Ils voient une pomme et ne songent qu’à la manger.

Donc, avec un soin maniaque, on cache, on dissimule. On marche la nuit sous la lune d’Aix à Gardanne, des allers-retours de loup-garou infatigable, afin que jamais le père n’apprenne l’existence de la maîtresse, et encore moins celle du rejeton qu’elle n’a pas évité de nous donner.

On part quand on nous attend, on n’arrive jamais quand cela est prévu. On se rend proprement insaisissable et incompréhensible. Mal élevé à table, vitupérateur, insupportable, même aux meilleures volontés qui posent une centaine de fois devant le chevalet et que l’on insulte parce qu’ils ont frémi de lassitude alors qu’ils devraient demeurer comme les pans de calcaire de Bibémus. Après quoi, on leur annonce que leur portrait ne vaut pas tripette, sauf quelques tâches ici ou là.

Il n’en est qu’une, peintre mais femme, qui perçut un peu sous le masque du personnage : « Quand je l’ai vu pour la première fois, il me fit l’impression d’une espèce de brigand […]. Pourtant, en dépit de son mépris total du code des bonnes manières, il fait montre, à notre égard, d’une politesse qu’aucun des autres hommes ici n’aurait eue. Il ne permettra jamais à Louise de le servir avant nous ; il se montre même déférent envers cette stupide bonne. »

Vendre l’ouvrage, on n’y songe qu’à peine. D’ailleurs, le marchand Vollard a pour mission de découper dans les toiles pour les fourguer en pièces détachées à bas prix. Ce qui n’attire pas le chaland pour autant. La critique, qui n’a souvent d’yeux que pour son aveuglement, frappe et cogne avec mépris : « Si j’excepte quelques natures mortes qui tiennent, le reste (à mon avis) n’est point (né) viable. » Pour ne prendre que cet exemple.

Ainsi le monde s’abuse, se lasse et se détourne.

Nous ne sommes pas encore au temps du vieux Picasso, de Warhol ou Josef Beuys, dans cette fin du XX° siècle où les peintres découvrent le pouvoir de faire une « réclame », voir un marketing de leur apparence.

En vérité, avec le temps qui passe de la patience, l’opinion des autres n’a plus d’importance.

« Je m’occupe toujours de peinture », dit-il. Même s’il se peut, à force, que l’on devienne inhumain sous l’apparence. Comme ce jour de l’enterrement de la mère, la plus aimée sans doute, celle qui n’a jamais refusé la tendresse et l’aide, on est sur le motif et pas au cimetière ni à l’église. Mais les larmes n’ont rien à voir avec sa peinture, puisque jamais M. Paul Cézanne ne peindra un sentiment et peut-être même rien de l’humain de l’homme.

Rien non plus de psychologique, rien de la relation entre un visage et les autres visages. Les faces dont il fait le portrait ne transmettent rien de ce qu’elles pensent, aiment ou haïssent, pas plus que les corps nus n’ont de désirs ou de répulsions. Ils ne sont que structures d’espaces et couleurs qui accouchent des formes. Ils sont de l’immobilité anté-humaine sur un fond de tapisserie. Cela seul compte : comment ils jouent, se fondent, respirent et se dissolvent sur un fond de tapisserie ou un chatoiement de nature.

Puis, bientôt, ce sera le fond de rien. D’un souffle. De l’air qui nous enveloppe.

Pour y parvenir il faut encore et encore de la patience, de l’affreuse ténacité, bien que s’entrouvre dans les aquarelles la splendeur de ce blanc que l’on guette. Il monte et prend ses aises, en dix ans de labeur écarte “Les pots de géraniums“ dans le jardin de l’atelier des Lauves, les enveloppe d’une vibration fabuleuse, une transparence du blanc même, qui soudain contamine tout : les feuillages des chemins, les pans de la montagne Sainte Victoire, les baigneuses imaginées comme le Jardinier Vallier.

Une vibration inouïe de couleurs, de tons et d’accents superposés qui surgissent dans un apparent flottement du blanc libéré du papier et de la toile comme du blanc absolu de la lumière.

Blanc et vibration ténue du chaos d’origine qui engendre tout. Sensation.

Le grondement de la patience se tait. Une délicatesse ineffable soudain dit où nous sommes, ce monde qui est le nôtre.

Celui qu’il voit, lui, Cézanne. Celui dont il dit maintenant, sur la fin de sa patience : « Ça va mal. C’est effrayant, la vie. »

Tandis que nous qui sommes là, au centenaire de la distance, ce monde et ce blanc entrevus nous sont déjà hors d’atteinte. L’Estaque, Gardanne et le blanc du monde sont devenus invisibles sous notre jubilation industrielle. Cette peinture et cette patience ne sont plus que traces. Comme si cette palpitation originelle de la nature offerte, incandescente jusqu’au blanc de son chaos nourricier, était désormais enfouie sous notre propre chaos humain, celui là terriblement bruyant et stérile.

La peinture de Cézanne, sous les affichages de la souffrance et des grommellements, nous atteint ainsi que la nostalgie d’un souffle et d’un accord possible au vertige de la splendeur de notre terre. Un bonheur fugace que seuls, rares et brefs, les mots du poète Mallarmé, seigneur de cette même patience, ont pu effleurer :

“Une dentelle s’abolit

Dans le doute du Jeu suprême

À n’entr’ouvrir comme un blasphème

Qu’absence éternelle de lit.

Cet unanime blanc conflit

D’une guirlande avec la même,

Enfui contre la vitre blême

Flotte plus qu’il n’ensevelit.“

*********************************************************************************************

PRÉALABLEMENT PUBLIÉ IN "TÉLÉRAMA HORS SÉRIE - CÉZANNE (2006")"

Elle dit: On a beau être au centre du monde, il peut faire nuit. Parfois, il y a même des nuits dans la nuit. Des qui voyagent sans qu'on se fatigue pour des prunes. Plus besoin de faire comme si c'était la première fois. Lève les yeux et t'entendras les grains de poussière s'occuper des mensonges.

http://bobibook.blogspot.com/

… et le soir, au moment de repos après la tâche, elle dit que non, qu'elle ne faisait affaire qu'avec les aveugles, ils vous frôlent les genoux et connaissent la couleur de vos humeurs.

site Bobi-Bobi: http://bobibook.blogspot.com/

Il ne dit rien.

Il a un corps de danseur et un visage sans âge. Une beauté tout en nerfs et torsions.

Il court du pied d’un escalator à un autre, buste incliné, mains en avant, les yeux écarquillés. Il s’immobilise devant le vide des escaliers mécanique comme une balle contre un mur.

Son corps le repousse, le catapulte loin du monstre en marche.

Il se détourne. La gueule béante. En silence.

Il ne dit rien.

Il nous regarde. Il ne dit rien.

Il fonce vers l’escalier opposé.

Sa peau est légèrement sombre, café au lait, soyeuse sous les néons du hall de la gare du Midi. Une belle peau dont on voit la tension sur chacun des os du visage. Sur chacun des muscles.

Muscles bandés tandis qu’il se balance doucement avec la concentration d’un athlète avant l’exploit.

Il y va. Lèvres écartelées, coudes aux côtes.

On pourrait croire qu’il hurle. C’est à peine si l’on entend le souffle qui lui dilate la poitrine.

Mais le dedans de sa tête rebondit contre la cloison invisible. Son épaule pivote, ses cuisses frappent ses hanches, ses mains protègent son ventre, il retombe en arrière.

Les escaliers montent, vides et paisibles, jusqu’à l’air du dehors et le doux crépuscule de la surface de la ville.

Sa bouche se referme. Il ne dit rien.

Ses yeux nous regardent.

Ne nous voient pas. Ne disent rien.

La peau de son visage devient celles des égarés des mers.

Il se concentre, mesure la puissance des bêtes maléfiques. Trois escaliers roulants. Mâchoires griffues qui se meuvent vers le haut, enroulent leur indifférence qu’il faut dompter.

Tromper et vaincre.

Des visages, des corps s’inclinent vers lui. Suggèrent des mots.

Il ne dit rien.

Il s’élance, court entre les piliers. Souple et beau, aussi léger qu’une plume pleine de nerfs. Ses pantalons trop larges flottent mieux qu’une oriflamme.

Il ne dit rien.

On entend son souffle. Souffle d’athlète au long cours.

Une femme se met sur son chemin. Elle dit :

— Monsieur !

Il ne dit rien. Il l’évite si bien qu’on pourrait croire qu’il l’a traversée comme un fantôme.

Ses doigts se tordent dans son dos. Sa colonne vertébrale se devine sous sa chemise. Seuls ses orteils touchent le sol.

Le bond, on le voit pas.

Il est accroupit sur le monstre. Poings noués sur la nuque, gueule large, genou tremblant, des paupières à la place du regard.

Le dragon dentelé monte vers l’air de la nuit. Il est sur son dos.

Il n'a rien dit.

En charriant la malle de l’almanach, et en prenant le large.

LE BLOG DE JEAN-DANIEL

BALTASSAT

Sauf précision, toutes les photos présentes sur ce blog, sont ©JD. B.

Textes © Jean-Daniel Baltassat - Tous droits réservés - Toutes reproductions interdite.